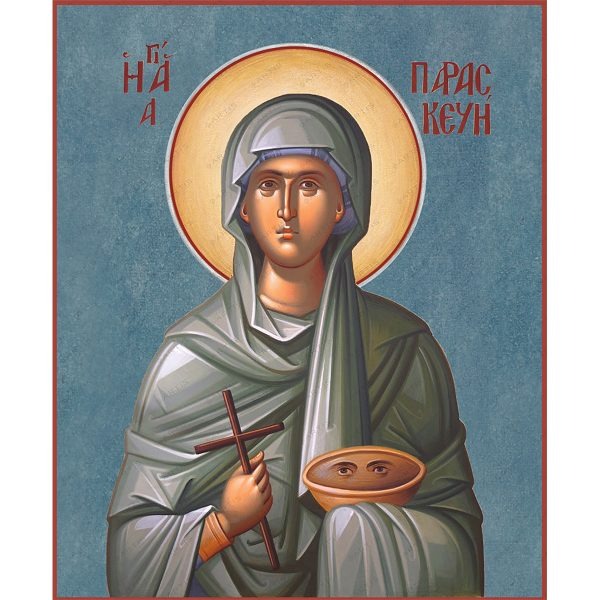

святая с глазами на блюде

Святая Параскева: почему святая изображается с глазами на подносе

Святая великомученица Параскева — покровительница всех болящих и целительница глазных недугов

Святая Параскева — защитница глаз и вспомогательница в борьбе с любым недугом. Святая родилась в Риме, во времена правления императора Антония. Она родилась по милости Божьей после многолетних молитв и просьб родителей.

Имя ей дали из-за дня, в который она родилась (Параскева в переводе с греческого означает «пятница»). Ее воспитание с раннего возраста было основано на строгих христианских принципах.

В 20 лет девушка осиротела, потеряв обоих родителей. Ее родители были богаты, и после их смерти она унаследовала значительное состояние, которое пожертвовала, раздавая деньги бедным и больным.

Святая активно участвовала в миссионерской деятельности в Риме и в других регионах, обучая христианству бедняков и детей из социально неблагополучных семей.

Император попросил ее отказаться от своей религии и, пытаясь убедить ее, предлагал различные награды. Святая отклонила предложение, за что подверглась пыткам (ей на голову надели раскаленные щипцы), а затем была брошена в тюрьму, где провела некоторое время в одиночной камере. В ее житии упоминается момент, когда Параскеву посетил ангел Божий, освободивший ее от рабства. Затем ее снова призвали отказаться от веры, и, поскольку она, похоже, не была убеждена предыдущими пытками, Антоний приказал замучить ее до смерти.

Спустя годы Антоний умер, и новый император — Марк Аврелий начал новое преследование христиан. Святая Параскева вновь была арестована. Сам император приказал старостам Асклепию и Тарасию истязать ее. Первый бросил ее в место, где держали змей, но они погибли, когда приблизились к ней, а второй решил обезглавить ее.

Имя и память святой Параскевы Православная Церковь чтит 26 июля.

Протоиерей Андрей Ткачев рассказал о деве Лючии, православной святой из города на Лагуне

Сегодня я хочу рассказать вам про одну святую, о которой вы краем уха слышали, но не знаете, о ком это говорится.

Есть такая неаполитанская песенка – «Санта Лючия». Напевать вам я ее не буду. Это, говорят, одна из первых песен, которая имеет перевод с неаполитанского языка на литературный итальянский. Песенка про город, не про святую. Эта песенка поется про прекрасный городишко Санта Лючия, на берегу моря. Этому городу дано имя в честь некоей святой. Святая Лючия Сиракузская. Сиракузы – город в Сицилии, один из крупнейших центров христианства в древности. Там жила эта девушка, она пострадала за имя Христово. Часто она изображается, держа в руке меч, ибо ей мечом отсекали голову. А в другой руке держит поднос с глазами.

Мощи этой святой были перевезены сначала в Константинополь, потом оттуда они попали в Венецию. Венецианские купцы были искусными торговцами, не менее искусными пиратами и великими любителями святынь. И всё к себе свозили. Свезли к себе туда и эти мощи. Кто из вас был в Венеции, тот, может быть, помнит, что вокзал, который по длинной косе идет туда в лагуну к самому городу с материка, он называется вокзал Санта Лючия. Там был храм, где ее мощи находились. Потом в XIX веке ради строительства этого вокзала храм Лючии снесли, а мощи торжественно перенесли в Венецию, в ближайший храм Святого Пророка Еремии, где они лежат до сегодняшнего дня.

Поскольку глаза у этой святой на подносе, то пострадала она буквально в ранние-ранние годы христианской веры. По-моему, чуть ли не в III веке. Если я ошибусь, может быть, это был IV или II века, то пусть меня поправят специалисты. Очень раннее время. И это наша святая, святая всей христианской Церкви. Она является, по понятиям итальянцев, покровительницей адвокатов, окулистов, стеклодувов, блудниц, бросивших ремесло и кающихся в прежних грехах. И еще длинный перечень из примерно восьми или девяти профессий. Молятся ей также и об исцелении от различных глазных болезней.

Луция Сиракузская: про неё ли песня и зачем святой глаза на подносе?

Все мы в том или ином варианте, скорее всего, слышали песню «Санта Лючия». А что значит эта фраза, не интересовались?

Это имя итальянской святой, причём удивительной. На иконах её изображают без глаз, а её житие исполнено ужасающих и чудесных эпизодов.

Луцию Сиракузскую почитают все христианские конфессии

Святая жила в III–IV веках и знать ничего не знала о католиках, православных и протестантах.

Эпоха Христа была от неё уже так далека, как от нас А.С. Пушкин, а новая волна гонений на христиан началась примерно в год смерти Луции Сиракузской.

Эти времена неправильно идеализировать. Все христиане во все века имели недостатки, даже апостолы отрекались от Иисуса. Так что и тогдашняя Церковь имела проблемы, разногласия, ожесточённые споры.

Святая Луция на картине XV века держит глаза, которые вырвала себе, чтобы перестать быть привлекательной для мужчин

Но всё же Церковь формально была единой.

Как и большинство святых тех лет, Луция Сиракузская стала почитаться и в католицизме, и в православии.

Только у нас она святая Луция (варианты: святая Люция, Лукия Сиракузская и т.д.), а у них — святая Лючия (Santa Lucia).

День поминовения святой Луции — 13 декабря.

Луция посетила мощи святой Агаты ради выздоровления матери и решила служить Церкви

Святая и мученица Луция — личность историческая. Церкви известны примеры, когда канонизировали каких-то легендарных персонажей, но в нашем случае можно определёно говорить, что женщина по имени Луция действительно жила. Об этом свидетельствуют записи.

Она родилась примерно в 283 году в Сиракузах. Семья жила в достатке, мать исповедовала христианство, а вот отец рано скончался.

В перспективе девушка ожидала замужества — уже имелся претендент на её руку, богатый и симпатичный молодой человек, патриций.

Но из-за тяжёлой болезни матери Луции было не до свадьбы. Куда важнее было помочь своей родительнице. И та посоветовала отправиться к мощам святой Агаты в Катанию, чтобы помолиться там.

Сама святя Агата умерла несколькими десятилетиями ранее, претерпела издевательское заточение в публичном доме, тюрьму и отсечение грудей.

Она явилась во сне Луции и сказала, что мать выздоровеет, а самой девушке предстоит стать святой.

Так Луция вступила на путь веры и принесла обет безбрачия.

Луция отменила свадьбу, но мстительный жених довёл её до смерти

Вряд ли Луция особенно стремилась замуж. А теперь и особенно она не собиралась вступать в брак.

Получив отказ, жених оскорбился и попытался причинить несостоявшейся жене массу мучений. И всякий раз происходили какие-то чудеса.

Завершилась жизнь святой около 304 года, когда ей перерезали горло. По одной из версий, это сделал мстительный жених.

Другая легенда рассказывает, что Луция сама вырвала себе глаза, чтобы отдать жениху

Предания о Луции рассказывают разные варианты одних и тех же событий. Если в предыдущей версии её ослепили враги, то в этой она сделала это сама по доброй воле.

А причина в том, что романтичный патриций никак не желал прекращать ухаживания. Он сказал, что глаза Луции столь очаровательны, что он не может жить без них.

Жених такого жеста не оценил и организовал преследования своей возлюбленной. Её мучили и, в конце концов, убили.

Ещё одно предание сообщает, что Луция была женой, предано ждавшей мужа-рыбака

Эта легенда поздняя, она возникла Средневековье и явно сообщает о другой женщине с тем же именем. Её муж, шведский рыбак, отправился в море.

Начался сильный шторм. Луция выбежала на скалистое возвышение и святила фонарём, чтобы любимый нашёл путь домой и не разбился о скалы.

Разгулявшаяся нечисть пыталась прогнать Луцию, но та стойко ждала любимого. За это неповиновение нечисть отрезала девушке голову.

Но несчастная даже после смерти, став душой, продолжала светить со скалы для мужа.

Здесь мы видим тот же мотив с отрезанием головы. Также интересный момент: имя Луция происходит от слова «свет».

Святая Луция — многогранный образ, её связывают с Деметрой и в её честь устраивают праздники

Видно, что святая Луция имеет немало параллельных историй о своей жизни. Явно, что в её образе заключён далеко не один легендарный персонаж, хотя в основе всё равно, вероятно, есть реальная женщина.

Исследователи фольклора связывают святую Луцию с Деметрой — богиней света и плодородия.

В честь Луции проводят празднества: разжигают костры и факелы, готовят специальное печенье, делают подарки для детей, ибо для них Луция близка к образу Санта-Клауса. Есть и специальный пост, связанный с тем, что 13 мая 1646 года корабль спас город Палеромо от голода.

Это считают чудом Луции. Традиционно с Луцией связывают белый цвет, так что именно в такие облачения наряжаются люди на праздник святой.

А вообще в каждой стране праздник отличается: где-то избирают и коронуют «Луцию», а где-то прохожих посыпают мукой на счастье.

Как видно, образ восходит ко многим источникам, но всё равно остаётся по-своему уникальным.

2 места претендуют на то, что в них могут быть мощи святой Луции

Есть 2 места, в которых, по рассказам, мощи либо хранятся, либо когда-то бывали.

А эту церковь мощи прибыли из Венеции, а туда — из Константинополя. Изначально мощи хранились в катакомбах в Сиракузах, но в XI веке их похитили. Ныне на том месте церковь Санталючияфуори-Ле-Мура.

Церковь Сан Джованни Маджоре в Неаполе утверждает, что обладает глазами святой.

На иконах святую Луцию изображают с глазами на подносе, пальмовой ветвью, мечом и фонарём

У Луции очень много атрибутов, которые можно изображать на иконах. Так что художникам есть, из чего выбрать.

Святая Луция помогает при болезнях глаз

Луцию Сиракузскую считают покровительницей слепых. К ней можно обращаться в молитве с просьбой о выздоровлении глаз.

Также её связывают со светом, так что электрики и осветители могут считать Лукию святой, которая помогает представителям их профессий.

Также она — покровительница Сицилии и ряда других городов, но это уже не особо пригодится нашим соотечественникам

Русских православных молитв к святой почти нет

В традиции русской православной Церкви почти нет молитв к Луции Сиракузской. Вот те, что существуют:

Тропарь, глас 4:

Слава мученикам, глас 4:

Мученицы Твои, Господи,

во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего:

имуще бо крепость Твою,

сокрушиша и демонов немощныя дерзости.

Как видно, для русской православной Церкви это святая далеко не того масштаба почитания, какой она имеет в странах Европы.

Песня Santa Lucia рассказывает о местности, названной в честь святой

Santa Lucia — это песня про итальянский населённый пункт, отличающийся живописностью. В тексте нет ничего про святую Луцию, но сама местность, безусловно, названа в честь святой.

В Италии вообще полно мест, связанных с этой женщиной. Да и стихов в её честь пишут немало. Например:

Чёрная ночь падает на конюшню и дома.

Солнце исчезло, тени угрожают…

В наш темный дом входит с зажженными свечами

Святая Люсия, Святая Люсия!

Ночь темна и тиха, и вдруг — порыв,

Как взмахи крыльев,

Во всех тихих комнатах.

На пороге стоит, одетая в белое, с огнями в волосах,

Святая Люсия, Святая Люсия!

В честь глаз святой Луции называются ракушки

Народные предания рассказывают ещё одну версию ослепления святой Луции. Этот вариант пропитан духом античности и очень напоминает историю, когда из крови и семя оскоплённого Урана родилась Афродита.

Согласно этому варианту, Луция искала способ исцелить смертельно больную мать. Для этого она молилась Деве Марии. И получила то, о чём просила.

В благодарность святая Луция врывала глаза и бросила их в море, а сама стала предано служить Церкви.

Дева Мария не оставила девушку в таком тяжёлом положении и вернула ей глаза — прекраснее, чем были.

Молва уверяет, что именно после этого случая появились ракушки Turbo Rugueux, которые также называются «Око святой Люсии».

Они похожи на глаза и используются в качестве оберега от сглаза. Найти их можно на побережье после бури.

«EINAI: Философия. Религия. Культура»

Научно-образовательный журнал НОЦ ПФРК ГУАП

А. К. Черноглазов. Святая Лючия, или под взглядом Другого

3,241 просмотров за всё время, 2 просмотров сегодня

Аннотация: Эпизод из жизни Святой Лючии представлен в статье как аналитическая интерпретация avant la lettre, где желание аналитика предстает как желание Другого в его чистом виде.

Ключевые слова: Святая Лючия, Сурбаран, Караваджо, лакановский психоанализ, понятие Другого.

SANTA LUCIA, OR UNDER THE GAZE OF THE OTHER

Annotation: An episode from the Life of St Lucy of Sicily is interpreted in the article as a psychoanalytical interpretation avant la lettre, where the desire of the analyst is manifest in its pure form.

Key words: Santa Lucia, Francisco de Zurbaran, Caravaggio, Lacanian psychoanalysis, the concept of the Other.

Среди красочных преданий, связанных с ее именем, одно особенно поражает воображение. Оно, кстати, непосредственно связано с именем святой, означающим по-латыни «светлая», и потому отсылающим нас к чувству зрения – «обладающая зрением», зрячая по преимуществу. Согласно этой легенде, за Лючией, девушкой необыкновенной красоты, которая с ранней юности оставила мысль о земном брачном союзе и посвятила себя небесному Жениху, настойчиво ухаживал один юноша. Увы, внимание его оставалось без ответа – сердце девушки было отдано не ему. Однажды, придя к Лючии и застав ее за прялкой, он попытался в очередной раз пылкими признаниями завоевать ее благосклонность. Наконец, потеряв терпение, «что ты любишь во мне больше всего?» – спросила его Лючия. «Твои глаза», – ответил влюбленный юноша. Услышав эти слова, девушка взяла веретено, вырвала себе им глаза и подала их юноше. Несчастный, ошеломленный жестоким даром, убежал прочь. Дальше история двоится. Согласно одной версии, юноша принял религию своей возлюбленной: его душа тоже стала Христовой невестой. Согласно другой, он выдал девушку палачам, обвинив ее в исповедании запрещенного тогда в Империи христианства.

Именно поэтому святую традиционно изображают с вырванными глазами на блюде: глазницы на ее лице изображаются при этом чаще всего, как здесь, на полотне Сурбарана из музея города Шартра, с закрытыми веками. Глаза эти она преподносит – кому?

Франсиско де Сурбаран. Святая Луция (1636). Музей изящных искусств, Шартр, Франция

Завораживающая красота этого жеста обусловлена не только его жестокостью, которая могла бы, наверное, в веке двадцатом поразить воображение Жоржа Батая, но и его очевидной сложностью. По сюжету житийного повествования он обращен к юноше: предоставляя ему в дар то самое, что он просит, отвечая на его требование, жест этот одновременно дает понять, что желает он чего-то совсем иного. Обличая ошибку юноши, святая отправляет его на поиски собственного желания. Собственного в обоих смыслах этого слова – отвергнутый ей, он попытается узнать, чего желает она, и поиски эти как раз и приведут незадачливого любовника к вере, которую исповедует его возлюбленная.

С самими глазами происходит при этом удивительное превращение. Ведь только теперь, когда они вынуты из глазниц, когда из органов зрения они стали простыми комочками желеобразной плоти, юноша, как это ни парадоксально, начинает воспринимать их не эстетически, не как объекты, а как ключ к тому, чего он взыскует – ключ к желанию его возлюбленной. Иными словами – как взгляд, как то, что называли некогда «зеркалом души». Психоаналитики говорят нам, что желание человека – это желание Другого, и фраза эта не сразу понятна и требует объяснения. Его-то, объяснение это, фактически и дает нам святая. Лишив себя зрения, она с буквально хирургической, и аналитической, точностью отделяет свой взгляд от взгляда Другого: в глазах ее, которые были только что органом ее зрения, и где оба взгляда эти были до неразличимости слиты, ее собственный уже погас и остался лишь взгляд Другого, то желание Другого, которое ищет юноша, чтобы разгадать ее тайну и которому он, как узнаéм мы из жития, послушно последует.

Таким образом, перед нами, по сути дела, психоаналитический жест par excellence – жест, которым святая, уклоняясь от любовной связи, отказываясь быть предметом любви, указывает юноше на метонимическую природу его желания и демонстрирует ему то, на что оно в действительности направлено, – то желание Другого, которое крылось за ее собственным и оказалось теперь выделено, обнаружено в чистом виде. Жест, который, не предопределяя его судьбы, оставляет его на распутье, где он способен, как показывают упомянутые мной варианты нашего жития, совершить поступок, принять решение.

За прозрение пациента аналитик расплачивается слепотой – слепотой к тому, чего тот требует у него, перенося бессознательно на аналитика свои чувства к Другому. Именно эта слепота является условием, оборотной стороной, изнанкой взыскуемого пациентом прозрения. Позиция аналитика, таким образом, альтруистична – откровение пациента покупается, в известной степени, ценой его собственной слепоты, его отказа от любви. Что мотивирует эту позицию, в чем состоит собственное желание аналитика? Непристойный ответ на этот вопрос не так уж и сложен – его мотивируют деньги, те самые, на необходимости которых в анализе психоаналитическое сообщество так настаивает. Обоснована плата тем, что именно деньги служат для пациента мерой его желания узнать истину, мерой готовности встретиться с нею лицом к лицу, и предназначены они, строго говоря, вовсе не аналитику, а Другому, которого тот в анализе представляет. Психоаналитик выступает здесь в роли жреца, потребляющего ту пищу, которую участники культа приносят в жертву богам, свидетельствуя им таким образом о своей преданности.

Но в случае, который занимает нас здесь, деньгам места нет, а это значит, что мы имеем дело не просто с анализом par excellence, но и с желанием аналитика в его чистом, можно сказать, лабораторном виде, позволяющем нам понять, в чем оно действительно состоит.

Обратимся еще раз к изображению святой Лючии на полотне испанского мастера. Она действительно преподносит свои глаза на блюде, но юноши на полотне нет. В некоторых вариантах жития сцена с веретеном вообще отсутствует, и глаза девушке вырывают истязающие ее палачи. А это значит, что дар этот предназначен, по меньшей мере, не только юноше, этому незадачливому влюбленному, но тому Жениху, которому святая мысленно обручила себя. Беседа ее, одним словом, вовсе не с юношей, а с Другим, и смысл жеста ее понятен: она хочет видеть только Его, и поскольку глаза ей в этом помочь не могут, она вырывает их, свидетельствую Ему тем самым о своей верности, о том, что у желания ее нет и не может быть видимого предмета. Перед нами своего рода апофатическое богословие, via negativa, но в своей конкретной, жестокой, осязаемой форме – не абстрактные рассуждения о том, что Бог есть ни то и ни се, а реальный жест обращения к невидимому, к Совершенно Иному, путем отказа от видимого. Желание Лючии, одним словом, это желание Другого, а значит, как мы из анализа знаем – желание в чистом виде, то самое желание, которым, как говорил Лакан в своем Семинаре о психоаналитической этике, мы не должны поступаться. Именно нежелание поступаться своим желанием и делает Лючию святой, напоминая нам снова о парадоксальном, по форме шуточном, но на поверку вполне серьезном лакановском сравнении между аналитиками и святыми – людьми, призванными и способными бескомпромиссно обнаружить желание в его чистом, незамутненном виде, заплатив за доступ к нему не деньгами, и даже не просто частицей собственной плоти, а всем видимым миром с его обманчивой прелестью, всем тем, что называл Лакан в своих Семинарах регистром Воображаемого.

Но именно способность не поступаться своим желанием, дав ему выражение в наглядном жесте, и позволяет Лючии выступить по отношению к юноше в роли аналитика, человека, открывшего ему, ценой своих глаз, глаза на желание его собственное. Жест, обращенный к юноше, и жест, обращенный к Другому, слиты здесь воедино – это жест, который обращен к ним обоим. Заявляя этим жестом о своем желании Другого, она внушает это желание влюбленному в нее юноше, а отвечая, по видимости, юноше на его требование, свидетельствует Другому о неизменности своего желания. Говоря языком почтенной традиции, служение Богу оборачивается здесь служением ближнему, а служение ближнему невозможно без обращенности к Богу: оба служения соединяются тут в одно. Желание аналитика, желание, позволяющее ему выполнять свою функцию, и есть желание Другого – желание, которым он имеет мужество не поступиться.

Но не является ли Другой, приблизиться к которому можно лишь апофатическим, жертвенным, негативным путем, всего лишь фиктивной величиной? Тем Другим, который, как говорил Лакан, не существует, и которого он именует бессознательным Богом? Аналитики в награду за свое служение Ему получают деньги, но какова награда нашей святой? На что могла она надеяться и рассчитывать? Мы можем, конечно, нарисовать мысленную картину небесных кущей, но не окажется ли она в том самом регистре Воображаемого, который наша святая так бескомпромиссно отвергла? Попробуем обратиться за ответом к произведению, украшавшему долгое время храм в Сиракузах, где хранились мощи святой, – изображающему ее погребение алтарному образу работы Микеланджело Меризи да Караваджо.

Микеланджело Меризи да Караваджо. Погребение Святой Лючии (1608). Музей Палаццо Белломо, Сиракузы, Италия

Перед нами то место, где святая действительно была некогда погребена – катакомбы в городе Сиракузы. На шее святой шрам – она была удавлена веревкой. В центре картины, на переднем плане, две могучие фигуры могильщиков, образующие своего рода арку над телом святой, погруженным, за исключением головы и руки, в полумрак. На заднем плане диакон, епископ в митре и немногочисленные члены христианской общины. Лица их, полные скорби, выхвачены светом из царящей под сводами катакомб тьмы. Атмосфера картины проникнута мраком и безысходностью.

Заказчики не были довольны картиной – их смущали явно доминирующие фигуры гробокопателей на переднем плане, а также тот факт, что человеческие фигуры вообще занимают на картине менее половины полотна, оставляя огромный незаписанный фон. Художнику предлагали написать нисходящих к Люсии ангелов, но он отказался, сославшись на то, что ангелов не видел и потому изобразить их не может.

Караваджо лукавил, конечно, – он мог изображать ангелов, когда хотел; примером тому ходя бы его полотно Семь деяний милосердия в храме Пио Монте дела Мизерикордиа в Неаполе, где Дева Мария нисходит к людям с Сыном на руках в окружении ангелов. Ему важно было сохранить атмосферу картины: скупое освещение, мрачное подземелье, могучие гробокопатели вместо ангелов, изуродованное тело святой. И ни одной щели, через которую надежда могла бы проникнуть под эти своды.

Некоторым зрителям картины чудятся, однако, в рисунке сводчатых арок на заднем плане черты человеческого лица, глаза, резкая иконописная дуга носа и брови. Никакой натяжки в рисунке при этом нет – своды подземелья изображены с приземленной реалистичностью, и автор ни в чем не подыгрывает воображению зрителя, ничего ему не подсказывает. Никто не сможет с достоверностью утверждать, будто на стене действительно видно лицо. Единственный аргумент, который, на наш взгляд, косвенно говорит в пользу этого предположения, состоит в том, что художник действительно написал человеческие фигуры, в том числе богатырские фигуры могильщиков, так, что они предстают ничтожными по сравнениями с могучими арками задней стены, а также и в нежелании его впустить в картину пестрый рой ангелов. Но аргумент этот, разумеется, никого убедить не сможет. Если перед нами действительно лицо Бога, то это, конечно же, Бог барокко par excellence, deus absconditus Паскаля, Бог, который делает мир, с одной стороны, бессмысленным и ничтожным, а с другой, в силу отсутствия своего, единственно реальным. Существование его не обнаруживает себя – на него можно, в лучшем случае, держать пари, как это и предложил Паскаль.

Бог этот действительно невидим, сокрыт. Не только мы не знаем, присутствует ли он вообще, все персонажи картины просто не могут видеть его и даже заподозрить что-либо, – они повернуты к нему спиной, и даже лицо святой Лючии обращено, скорей, в нашу сторону. Даже если небесный Жених ее присутствует при погребении и оплакивает ее, она этого уже не знает. Однако в каком-то смысле Он все-таки здесь. Не в силах, будучи скрыт, проникнуть под могучие катакомбные своды, Он словно таинственно превращается в них, становится ими. Это Он не позволяет ангелам проникнуть в подземный мир катакомб, Он не позволяет разыграться фантазии, Он не дает воли воображению, Он учит нас видеть мир таким, как он есть, – таким, каким он предстает нам на полотне Караваджо: умершим и погребенным, но погребенным в Нем. Из предмета изображения, всегда фантастического, как это было в живописи средневековья, он становится фоном, таинственным, светящимся барочным фоном, из которого выступают предметы и люди как они есть, какими мы их действительно видим, и в который они погружаются вновь. Черты лика, проступающие (так ли?) у Караваджо на заднем плане, всего лишь эту божественность фона тематизируют, делая его истинным предметом картины. Предвосхищая тем самым, заметим, капеллу Марка Ротко в Хьюстоне – задуманную, кстати сказать, как склеп или пещера, – где главным и единственным предметом становится именно фон.

Вернемся теперь к нашей святой. Французский католический церковный деятель и писатель семнадцатого века, той же эпохи барокко, Жан-Жак Олье, в своем Наставлении ко внутренней жизни пишет, что идеальным состоянием для христианина является то, что он именует «состоянием смерти». «Что это за состояние? – пишет он. – Это состояние, когда сердце в глубине своем остается недвижимо и какие бы красоты, почести, или богатства мир ему не сулил, он принимает их так, как принял бы их мертвец». Именно так, заметим, ведет себя аналитик в отношении к пациенту и его миру – не случайно позицию аналитика Лакан назвал, хотя и имея в виду популярную карточную игру, буквально также: позицией мертвеца.

Но есть, однако, пишет Олье, еще одно состояние, высшее по сравнению с первым, – это состояние погребенного. В этом состоянии человек уже не принадлежит роду человеческому: он похоронен и предан окончательному забвению. Именно этому идеалу отвечает святая Лючия на полотне Караваджо: погребенная, она торжествует, потому что Другой Сам является ее гробницей, потому что ее сокровенное желание и было желанием быть погребенной в Боге. Именно этим желанием не поступилась она до конца, именно оно позволило ей отвергнуть все воображаемые утешения и наставить на путь влюбленного в нее юношу, именно оно нашло выражение в донесенном до нас ее Житием поистине ослепительном жесте.

И, напоследок, надо сказать еще одно. В чем отличие этого жеста от обычной аналитической интерпретации? В этой последней – Лакан прав – Другой действительно не существует. Точнее, он, лакановский Другой, существует лишь до тех пор, покуда Он бессознателен. Только до этих пор он активен, диктуя исподволь, изнутри, поведение пациента. Обнаруженный, Он исчезает, тает, высыхает, как извлеченная из воды медуза. И когда Лакан говорит, что задача психоаналитика состоит в отделении маленького а от А большого, он имеет в виду именно это. Небытие Другого – не факт, а лишь результат – результат, которого добивается аналитик.

Иное дело здесь: вырывая себе глаза, Лючия не устраняет Другого, не упраздняет Его, а, напротив, дает Ему быть: ведь именно этот жест, ценой ее глаз, впервые дает Ему взгляд, а тем самым впервые дает нам возможность выстроить реальные, а не фантазматические, бессознательные отношения с Ним. Взгляд, за которым и последует теперь нашедший свое истинное желание юноша, как последовали, возможно, за два прошедших тысячелетия и многие читатели жития. Тот самый взгляд, для которого Караваджо освободил место на стенах гробницы и который смотрит на нее – и на нас – с катакомбных сводов, ставших теперь, по слову церковного гимна, пространнее небес, поскольку внутри них встречает нас теперь Его взор – взор, дарованный Ему жестом святой Лючии.